確率が苦手な人ほど、つまずきやすいポイント

「場合の数・確率が苦手」という声は、とても多く聞きます。

でもその原因は、計算が難しいからではありません。

多くの場合つまずくのは、

- 何を数えればいいのか分からない

- 全体の見通しが立たない

- 条件が変わると、考え方が崩れてしまう

といった “考え方の整理” の部分です。

入試問題の確率では、

公式を知っているだけでは太刀打ちできません。

場合の数・確率は「整理の仕方」で決まる

確率の問題で大切なのは、

「全部で何通りあるのか」

その中で「条件を満たすのはどれか」

を、もれなく・重複なく整理することです。

そのために役立つのが、

- 表にして並べる

- 樹形図で分けて考える

- 同じ結果になるパターンをまとめる

といった考え方です。

計算に入る前に

「どう整理するか」を考えられるかどうかで、

解けるかどうかがほぼ決まります。

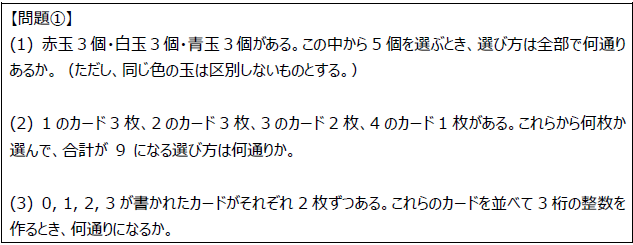

まずはチャレンジ問題に挑戦してみよう

下の問題では、

場合の数・確率を考えるときに大切な

「考え方の順番」と「整理の仕方」を意識してみてください。

最初から全部数えようとせず、

「どう分類すればもれなく・重複なく数えられるか」を考えることがポイントです。

詳しい解説と解答は、こちらからダウンロードしてください。

解説では、単なる答えだけでなく、

- なぜその整理でよいのか

- 他に間違えやすい考え方は何か

といった点も解説しています。

「なんとなく合っていた」ではなく、

自分の考え方を言葉で説明できるか

を意識して確認してみてください。

次のステップへ|発想力を鍛えるドリル

さらに“場合の数・確率”を得点源に変えたい人のために、

noteでは場合の数・確率編のドリル(有料)を用意しています。

ハイレベルな応用問題を厳選し、

「どんな視点で整理すればよいか」「どんな場合分けをすればスッキリ解けるか」を丁寧に解説。

読むだけでも発想力・着想力が鍛えられます!

また、noteでは「数式」「関数」「平面図形」「空間図形」「場合の数・確率」の

各分野のドリルも公開中です。

苦手分野を集中的に鍛えたい人も、体系的に学び直したい人も――

解き方が見つかる!中学数学「目のつけどころ」ドリル集をぜひチェックしてみてください。