すうがくパパ

こんにちは、すうがくパパです。

今回は入試でもよく出る「平方根(へいほうこん)」の特徴を見ていきましょう。√(ルート)の計算やグラフの動き方がテーマです。

Contents

平方根とは?√(ルート)の意味を確認しよう

「平方根」とは、二乗すると、「ルート」の中に書かれた数字になる数のことです。

たとえば、

\(\sqrt4\)=2

\(\sqrt9\)=3

のように、ピッタリ整数になる場合もあります。

整数になる平方根と、ならない平方根の違い

でも、そういう例は実は少数派。たいていは次のようになります。

\(\sqrt2\) =1.41421356…

\(\sqrt3\) =1.7320508…

このように、小数点以下がずーっと終わらず、しかも規則性もないのが平方根の特徴です。

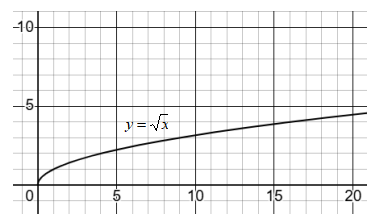

グラフで見る平方根の特徴

平方根の関数は、

\(y=\sqrt x\)という形をしています。両辺を二乗すると

\(y^2=x\)ですから、二次関数(放物線)を横に寝せた形になることが分かります。

xが大きくなっても、yの増え方はだんだんゆるやかになるのが特徴です。

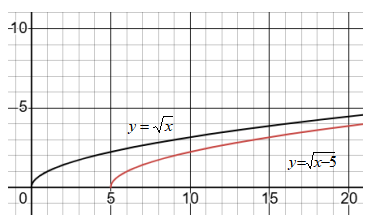

グラフをずらして比較してみよう

ところで、

もとのグラフ(黒線):\(y=\sqrt x\)

を右に5ずらしたグラフ(赤線):\(y=\sqrt{x-5}\)

この2つのグラフの差を調べると、面白い発見があります。

たとえば、x = 9 のとき:

黒線:\(y=\sqrt9=3\)

赤線:\(y=\sqrt{9-5}=2\)

となり、yの値がちょうど1離れているのが分かります。

でも、xがもっと大きくなるとどうなるでしょう?

x = 16 のとき:\(\sqrt16-\sqrt{16-5}≒4−3.316≒0.684\)

x = 25 のとき:\(\sqrt25-\sqrt{25-5}≒5−4.472≒0.528\)

というふうに、差は1よりどんどん小さくなっていくんです。

平方根の問題は、よく「両辺を二乗して」解く場合が多いですが、

グラフの特徴や数の性質も知っておくと、さらに理解が深まります!

次のステップへ!応用問題で発想をレベルアップ!

平方根のグラフや性質を見て、「形の変わり方」が少し分かってきましたね。

次はその発想を使って、実際の応用問題にチャレンジ!

次のステップ入試レベルの数式問題にチャレンジ!では、

式を使って関係を整理する問題に取り組めます。

“どうしてそうなるの?”を考えることで、発想力がぐんと伸びますよ。

入試レベルの問題にチャレンジ!

また、noteでは、ハイレベルで入試本番にも頻出しそうな応用問題を厳選した

解き方が見つかる!中学数学「目のつけどころ」ドリル集

を公開しています(有料)。

「目のつけどころ」を丁寧に解説しているので、読むだけでも発想力・着想力が鍛えられます!

ぜひ見に来てください!