すうがくパパ

こんにちは、すうがくパパです。

このブログサイトは数学の「目のつけどころ」を鍛えることをテーマにしていますが、そもそも「目のつけどころ」って何なのでしょうか?

前回に引き続き、ここでは具体的な問題を見ながら一緒に考えてみましょう!

前回(その1)では、数学の問題を解くときの「目のつけどころ」とは、

問題に書かれている「特徴」を手がかりに、「さらに分かることがないか」と考えを進めていくこと

だとお話しました。

ただ、これだけだとまだイメージがつかみにくいかもしれません。

今回は、その「特徴」とは何かを、もう少し具体的に見ていきましょう。

特徴がない問題は、そもそも解けない

まず、次のような問題を考えてみてください。

以下の三角形の角Bの大きさを答えなさい。

……といっても、何の情報もないただの三角形では解きようがありません。もし知りたければ、分度器で測るしかありません。

つまり、入試や模試でこんな「特徴ゼロ」の問題はまず出ません。

裏を返せば、数学の問題には必ず何らかの“特別な性質”=特徴があるということです。

直角三角形の「特徴」を洗い出してみよう

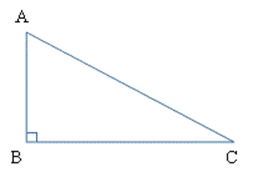

例として、∠Bが直角の三角形 △ABC を考えましょう。

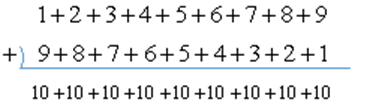

「角の一つが90°」だけで終わらせず、どんな特徴があるか思いつく限り挙げてみます。

まず直角三角形なので、三平方の定理(\( AB^2+BC^2=CA^2 \))が成り立ちますね。

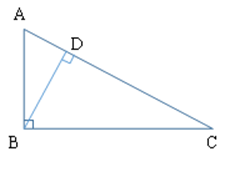

また、直角Bから辺ACに垂線を下した交点をDとすると、△ABD、△BCDはいずれも△ABCと相似の直角三角形になります。

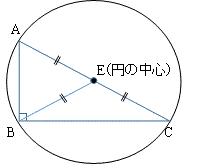

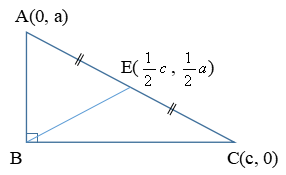

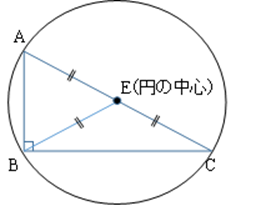

さらに、ACの中点をEとすると、AE=CE=BEとなります。これは、点Bを原点にABをY軸、BCをX軸に重ねて点Aを(0, a)、点Cを(c, 0)とすると、中点Eは(\(\frac {1}{2} \) c, \(\frac {1}{2} \) a)となるので、各々の距離を計算すると分かります。

あるいは、ABCの各点を通る円(外接円)を描くと、角Bが直角であるためACは円の直径、Eは円の中心になることからもAE=CE=BE(=円の半径)を導けます。

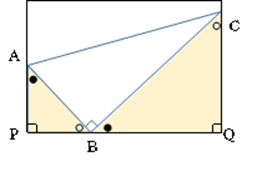

このほか、△ABCが以下のように∠Pと∠Qがいずれも直角の長方形などの中におさまっている場合、△APBと△CBQは相似になります(●をつけた角と〇をつけた角の和が90°になります)。これは直角三角形自体の特徴ではないのですが、他の図形と組み合わせた場合の特徴として、入試問題でもよく見かけます。

特徴はすべて使う!

こうして洗い出した特徴こそが「目のつけどころ」です。

問題に与えられている特徴は、基本的にすべて使うと考えましょう。

2つあれば2つとも、3つあれば3つとも――出題者が使わないヒントを入れることはほぼありません。

入試レベルの問題にチャレンジ!

このブログでは数学の“目のつけどころ”を鍛えるヒントを記事にしているほか、

noteでは、ハイレベルで入試本番にも頻出しそうな応用問題を厳選した

解き方が見つかる!中学数学「目のつけどころ」ドリル集

を公開しています(有料)。

「目のつけどころ」を丁寧に解説しているので、読むだけでも発想力・着想力が鍛えられます!

ぜひ見に来てください!